超構光學表面技術對光學元件制作的影響

超構光學表面(Metasurface)技術是近年來光學領域的一項革命性突破,它通過亞波長尺度的納米結構設計,實現了對光波的精確調控。與傳統光學元件相比,超構光學表面具有輕薄、高效、多功能集成等顯著優勢,為光學元件的設計與制造帶來了全新的可能性。

(圖源知乎,侵刪)

一、超構光學表面技術概述

超構光學表面是一種由亞波長納米結構組成的二維平面材料,其核心原理是通過設計納米結構的形狀、尺寸和排列方式,調控入射光的相位、振幅和偏振狀態。與傳統光學元件依賴折射和反射的原理不同,超構光學表面利用**局域場增強效應**和**相位調制**,實現了對光波的高效操控。

關鍵技術特點:

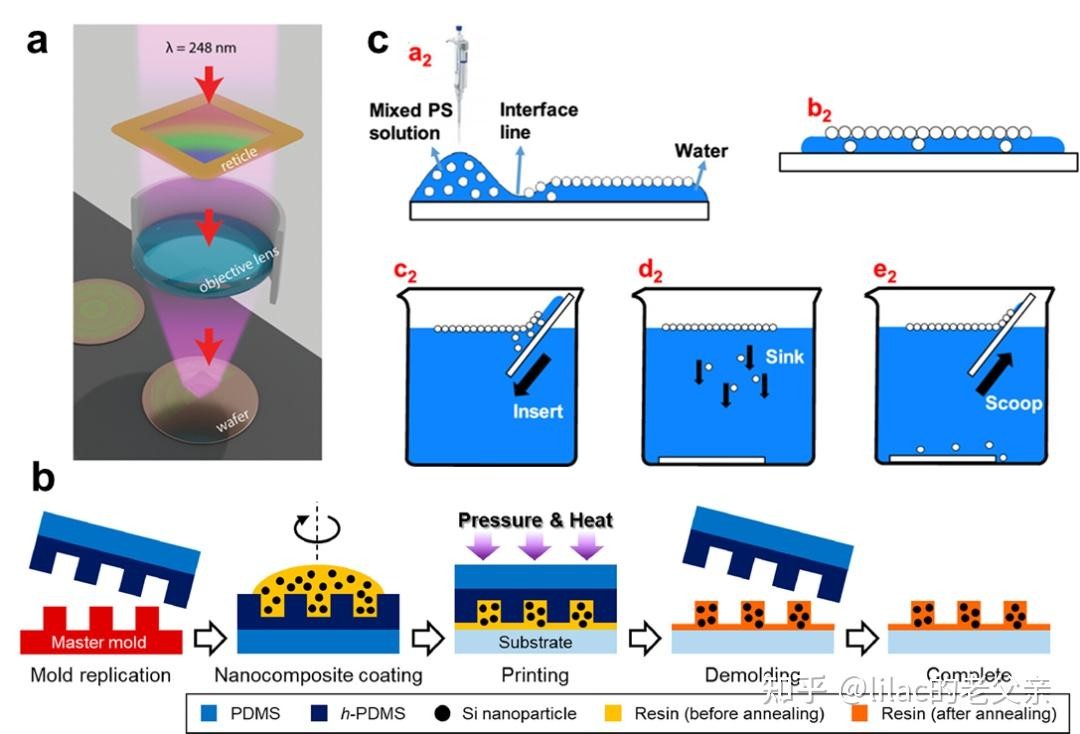

1. 亞波長結構設計:通過納米級加工技術(如電子束光刻、納米壓印)制造周期性或非周期性結構。

2. 多功能集成:單個超構表面可實現多種光學功能(如聚焦、分光、偏振轉換)。

3. 輕薄化:厚度僅為波長量級,大幅減輕光學系統的重量和體積。

二、超構光學表面對光學元件制作的影響

1. 顛覆傳統光學設計理念

傳統光學元件(如透鏡、棱鏡)依賴曲面形狀和材料折射率實現光路調控,而超構光學表面通過平面結構即可實現類似功能。例如,超構透鏡(Metalens)可以在幾微米的厚度內實現與傳統透鏡相同的聚焦效果,極大地簡化了光學系統的設計。

(圖源知乎,侵刪)

2. 提升光學元件性能

高數值孔徑(NA):超構透鏡可實現NA>0.9的高數值孔徑,適用于高分辨率成像。

寬波段工作:通過多層結構或色散工程,超構表面可在寬光譜范圍內保持高性能。

偏振調控:超構表面可實現對光偏振態的精確控制,適用于偏振成像和量子光學。

3. 推動光學元件微型化與集成化

超構光學表面的輕薄特性使其在微型光學系統(如智能手機攝像頭、AR/VR設備)中具有巨大優勢。例如,超構透鏡可以替代傳統多片透鏡組,顯著減小攝像頭模組的體積和重量。

4. 降低制造成本

盡管超構表面的制造需要高精度納米加工技術,但其平面化設計和材料兼容性(如硅、二氧化鈦)使得大規模生產成本逐漸降低。此外,超構表面的多功能集成特性減少了光學系統中元件的數量,進一步降低了整體成本。

5. 拓展光學元件的應用場景

消費電子:超構透鏡可用于智能手機、AR/VR設備的成像系統。

醫療光學:超構表面可用于內窺鏡、顯微鏡等醫療設備,提升成像分辨率和清晰度。

激光技術:超構表面可用于激光光束整形、分光和偏振控制。

量子光學:超構表面在單光子操控和量子態調控方面具有潛在應用價值。

三、技術挑戰與解決方案

1. 制造精度與一致性

挑戰:超構表面的納米結構對加工精度要求極高,制造過程中容易出現缺陷。

解決方案:開發高精度納米加工技術(如極紫外光刻、自組裝技術)并優化工藝參數。

2. 材料選擇與損耗

挑戰:部分材料(如金屬)在高頻波段存在較大的吸收損耗。

解決方案:采用低損耗介質材料(如二氧化鈦、氮化硅)或設計混合結構以降低損耗。

3. 寬波段與色散控制

挑戰:超構表面在寬波段工作時容易出現色散問題。

解決方案:通過多層結構或色散工程優化設計,實現寬波段高性能。

4. 規模化生產

挑戰:超構表面的大規模生產需要高成本設備和技術支持。

解決方案:開發低成本制造工藝(如納米壓印)并推動產業鏈協同發展。

四、未來發展趨勢

1. 多功能集成

未來的超構光學表面將實現更多功能的集成,例如同時具備成像、偏振控制和光譜分析能力的光學元件。

2. 智能化與動態調控

結合可調材料(如液晶、相變材料),超構表面將實現動態光場調控,適應復雜多變的應用場景。

3. 與人工智能結合

利用AI算法優化超構表面的設計,快速生成高性能、多功能的光學元件結構。

4. 跨學科應用

超構光學表面技術將與量子光學、生物醫學、通信等領域深度融合,催生新的應用場景和技術突破。

超構光學表面技術正在深刻改變光學元件的設計與制造方式,其輕薄、高效、多功能集成的特性為光學行業帶來了前所未有的機遇。盡管在制造工藝、材料選擇等方面仍面臨挑戰,但隨著技術的不斷進步,超構光學表面有望在消費電子、醫療光學、激光技術等領域實現廣泛應用,推動光學行業邁向新的高度。未來,超構光學表面技術將成為光學元件制作的核心驅動力之一,為人類探索光的世界打開新的大門。